基調講演 《大学生のケータイ利用実態から考える

子どものメディアリテラシー》

シンポジウム 《子どもとメディアのこれからにむけて!》

日時:2010年11月20日(土) 13:00〜16:30

会場:広島市女性教育センター(WE プラザ 大会議室)

対象:子どもとメディアの関わりに興味・関心のある人

教育関係者、保護者、子どもと関わる活動をされ

ている方など 定員:60名

■詳しくは、こちらをクリック(PDF版)

|

子どもワークショップ

デジタル伝言ゲームにチャレンジ!!

うまくつたわるかな?

日時:2010年11月21日(日) 10:00〜13:00

会場:広島市女性教育センター(WE プラザ 大会議室)

対象:小学生20名 (保護者、大人の見学可)

■詳しくは、こちらをクリック(PDF版)

|

親子でコミュニケーション!

パソコンでつくるオリジナル絵本

日時:2011年 1月22日(土) 10:30〜12:30

会場:幟会館 2F 研修室

対象::親子20組(3歳以上の幼児親子)

■詳しくは、こちらをクリック(PDF版)

|

クレイアニメーションで

楽しくコミュニケーション!

日時:2011年 1月23日(日) 10:00〜13:00

会場:幟会館 2F 研修室

対象:小学生20名

■詳しくは、こちらをクリック(PDF版)

|

■主催・問い合わせ・申し込み先

特定非営利活動(NPO) 法人子どもコミュニティネットひろしま

〒730-0013 広島市中区八丁堀3−1幟会館2F

Tel 082-511-0004 Fax 082-225-0156 E-mail info@kodomo-net.jp

|

|

|

|

発達に応じたコミュ二メーション体験事業

「メディア表現によるコミュニケーションスキルアップ講座」

|

|

|

|

|

|

|

|

2010年11月20日は、「子どもとメディアリテラシー」のおとなのための学びの場でした。

基調講演をお願いした木暮祐一さんは、ご自宅に2000台余りの携帯を持っていらっしゃるというまさに携帯博士です。

でも元々は保健学、母子保健などの分野で活躍されており、こどもの健康や、発達への影響について調査をされていた時期もあったとか。趣味で始めた携帯が今では本業になり、様々な大学の学部(医学部・経済学部・工学部etc.)で教えていらっしゃるそうです。

韓国ではブロードバンド普及率世界一ならではのデジタル化した日常の生活が当たり前。事前に子どもたちの健康への影響を調査したり、学習効果の検証を行った結果、来年3月からすべての小中学校で電子教科書導入が義務化されるなど学校のデジタル化が進められており、特にアジア圏では、デジタルメディア活用に向けて積極的だというお話は興味深いものでした。日本では、子どもの携帯使用を条例で禁止した地域では、携帯を安全に使う学習の場が「必要なし」ということで減っているなど、負の部分への慎重さが、逆に将来に向かっての危険を感じさせると思いました。

大学生の携帯利用実態では、一人2台持っている学生が2割近く、レポート提出も携帯メールから、学習ツール(予習復習など)としての活用、情報収集と、若者世代の携帯活用の多様さを改めて実感しました。心配される出会い系などへの使用はいるけれど、これはデジタル社会だからというより、どの時代にも一定の割合で存在していた、そうですよね確かに!

今や社会人になったら携帯を使いこなせないと仕事にならないという時代になってきていると考えると、携帯の利用経験の積み重ねは重要になってくる。日本はモバイル活用は世界一、ここを伸ばしていくべきではと木暮さん。

メディアに対して視野が広がるお話でした。

|

|

| シンポジウムは、福山大学の飯田さんのコーディネイトで始まりました。 |

|

|

|

匹田先生からは広島県内の小中学生の携帯実態調査を数年やってきの気づきを中心にお話しいただきました。

親自身が携帯で育ってきた世代の子どもが小学生になっている今、携帯依存の子は小学生でクラスに一人くらいの割合で存在している状況の中、3つのリスクを提言されました。おもしろかったのは、「持ちたいわけではないけれど持っている」といった、自分の意思で持ったのではなく、社会的に必要なので持たされたという感覚を持っている子どもが意外と多かったというお話、大学生では「欲しいものがあってあこがれる」というより「安くて手軽なものでいい」という意識の学生が多いという事。大人が与えすぎたのか?という見解もできますね。

高宮さんからは、子どもとメディアの問題は、親や教師にとって不安とか危機感が非常に大きな要素で、だからこそ楽しく学ぶということが大切で、そこに芸術や福祉など様々な分野の人たちと一緒にメディアへの関わりをすることが大切だと、実践を通して伝えていただきました。メディアの負の部分をちゃんと捉えるとともにプラスの部分をもっと活用していくということで、自然体験などの実体験も十分にしつつ、学校教育、社会教育でメディアリテラシーを身につけて行くという方向性を示していただきました。

フロアーも交えての意見交換で盛り上がるなか、パネラーから最後に一言づつ発言を受けました。

いつ与えたらいいのか、個々によって違い、家庭での話し合いが必要で、子どもの興味に親も一緒に参加する(たしなむ)視点が必要。(匹田さん)

最終的には一人ひとりの考える力を育んでいくこと、多様なものの見方ができることが重要。メディアのことを意識することが大切で、多様な人が参加する学びのコミュニティが広がっていくことだと思う。意識のある人がつなぎ役として存在することも必要。(高宮さん)

携帯の中で起こっていることは、現実社会での縮図でしかない。ネット社会で起こっていることを現実社会に置き換えればいいのでは。親が買い与えるのではなく、小学校がいいのか、中学がいいのかという問題ではなく、本人がほしいと思ったときに、親子で契約書を交すなどの工夫をすれば。どういう目的で、何をしたくて、そのための経費はどのくらいで、その費用をどう捻出するのかなど約束事を記載するなどを実践している地域もある。本当にほしければ、これに挑戦していくはずだ。保護されるだけ、安全性ばかりが優先されると自分を守る能力を弱めてしまうのではないか。(木暮さん)

自動車と自転車の関係に例えると、自動車は何歳まで乗ってはいけないもの、教習所で講習を受けてから乗るのが自動車。(携帯使用禁止のケースに近い)フィルタリング機能などは自転車の補助輪のようなもの。いつまでも付けているものではない。でもいきなり一人では難しいので、転んだりといった失敗はするけど徐々に自分で乗れるようになる。携帯もそういうものではないか。(飯田さん)

|

|

|

■参加者の感想

- ケータイのメディアが悪いと思っていたが、お話をきいて“バランス”が大切ということではっきりしました。色々なメディアの媒体を取り入れてバランスに気をつけ楽しいメディアコミュニケーションを子どもたちと語りたいと思います。

- パソコンを立ち上げる事も出来ない私が、来て良かったのか・・・と思いつつ大学生の娘がこんな風にケータイなどと付き合っているのかと感じられて良かった。

- 私はケータイについて心配、不安が多いと思います。親が充分ケータイについて知識を積み、親子の話し合い(契約)が必要と思います。

- 韓国のメディアの実態を知る機会となりとても良かった。他国にならう事がすべて良いわけではないが、自分たちの国の状態を客観的に知ることができたことが勉強になった。

|

▲page top

|

|

小学1年生から中学生までの18人の子どもたちと、大人たちで、いろいろな伝言ゲームにチャレンジし、

楽しい時間を過ごしました。

|

まずは講師の先生たちが自己紹介です。

|

みんなで体からリラックスです。眠い頭に刺激をあたえ、スッキリ!

|

まずはじゃんけんゲームで心を開放します。じゃんけんといってもいつものじゃんけんに加えセブンイレブンじゃんけんというちょっと高度なものにもチャレンジです。 |

最初の伝言ゲームは、言葉で相手の耳元に「ひそひそ」伝えるゲーム。10人づつのグループで競争しましたが、最後の答えは違ってるけど、2グループ同じ間違いに!不思議です。

|

次は絵による伝言ゲームです。

お題は「おいしい○○○」この○○○を絵で伝えて行きます。絵の得意な人、苦手な人どちらがうまく伝えれたでしょう?

|

前の人を絵を見て、自分がイメージした絵を書いていきます。悩むところです。

結果は?

|

これは何の「おいしい」でしょうか。

答えは「おいしいたいやき」いつの間にか生きたお魚になっていたり、水槽の中で魚が泳いでいたり! |

言葉も難しかったけど、絵で伝えるのもなかなか大変ですね!

|

さていよいよ本日のメインイベント

ケータイを使った伝言ゲームです。

|

最初に講師の飯田さんから内容について映像で説明を受けます。みんな分かったかな?

この後、子どもたちは、題材を探しに外に飛び出します。

|

事前にケータイの操作を確認して! |

商店街で、それぞれのグループのお題探しです。

|

4グループのお題はそれぞれ「空」「波」「風」「星」です。この漢字一文字を写真にとって次のグループに送り、送られてきたグループはその写真を見て、漢字をあてるというものです。

|

このお題はなんだと思いますか? 風なんです。形に見えないものを伝える事って難しいですよね。でもこの子どもたちが遊んでる(動いている)姿からちょっと大きい子が「これだ!」と気づいたんです。送られてきたこの写真で想像できるグループもステキですよね。

|

送られてきた写真を見て、正解かな?と思う漢字を書いて、それを写真にとって返信します。 |

さて、正解だったでしょうか? |

なかなか正解がわからず、表情もつい険しく?

|

1枚の写真だけで送信がなく、

困ったグループはこんなメールを送ってました。 |

何とか40分程度でどのグループも無事会場に戻ってきました。そこでみんなのやり取りを映像で見ます。

|

外ではいろんな発見がたくさんあったようです。 外ではいろんな発見がたくさんあったようです。

ヒントの写真も、子どもならではの発想が見られたり、グループ内で年齢を超えて話し合いをしたり、伝える相手がいるからこそ、何とかして伝えたいという思いになるんですね。

どのゲームも伝えることの楽しさと同時にうまく伝えることのむずかしさを体験できました。

でも、ベースにあるのはやはり楽しさですよね! このように「遊びながら学ぶこと」は参加した子どもたちの次への意欲につながると同時に、関わる大人に、学ぶことの本質を教えてくれます。

|

|

■参加者の感想

- ケータイとペンと紙だけでたくさん遊べてすごいと思った。

- 携帯電話を使った伝言ゲームは新鮮でとても良かった。

- ふだんはなかなか関わることのできない小さい子どもと色々な方法でコミュニケーションを取る事ができて楽しかった。

- 言葉の伝言ゲームが意外に正しく伝わらなかったのがおもしろかった。

- 昔ながらの遊びがおもしろかった。デジタルゲームはざんしんだった。

|

|

|

|

▲page top

|

|

|

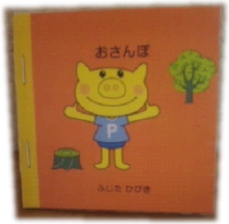

3歳〜6歳の子どもたちが、パパやママと一緒に、1組につきパソコンを1台使って、世界でひとつの絵本を作りました。講師は、子どもたちにコンピュータと幸せな出合いをしてほしいと願って、絵本が作れるソフト「ピッケのつくるえほん」を開発した朝倉民枝さんです。

朝倉さんの簡単な説明を受けた後に、実際に動かしてみます。まずマウスを持つ子どもの手に、パパ・ママが上から手を添えて、クリックやドラッグの練習です。最初はなかなか思うようにいきませんでしたが、いつのまにか、大きい子たちはひとりで上手に動かしていました。 |

|

|

主人公はどのキャラクターにするか、どんなアイテムを使うか、大きさはどうするか、色は何色にするか、親子で会話が弾みます。画面上で、ああでもないこうでもないといろいろ試して、子ども自身が「これがいい、これでいい」と決めていけるのは、このソフトのとってもすばらしいところです。 |

| ストーリーを考えてから絵を作る組もあれば、絵を描くことに夢中になり、できた絵にお話をつけた組もありました。小さい子には、お話を考えるのはちょっと難しかったようですが、おとなにはとても作れない面白い絵本ができあがりました。 |

|

|

|

| プリントして絵本の形にした後は、1組ずつ前に出て、絵本をプロジェクターで映し出して発表会です。「○○のために(お父さんのために、弟の○○ちゃんのために)作りました」と前置きして、絵本を読みます。ちょっと恥ずかしげに、でも誇らしげに、みんな堂々と発表してくれました。 |

|

|

|

■参加者の感想

- きょうはたのしかったよ。ひろき よろこぶかな。ゆいがつくったんだよ。たのしいかな。

- えほんをつくって たのしかった。

- 自分たちでイメージをふくらませながら本を作ることは、とても楽しかった。子どもたちの感性に感動した。

- いろんな話をしながら一緒につくるのが楽しかった。同じ絵を使っても、全然違う作品ができるのが面白かった。

- 子どもがどんな話を作りたいのかを見ていて面白かった。マウスの操作が思うようにできず、本人が完璧に全部というのは難しかった。パソコンも使いようだなあと、子どもを見て思った。

- 少し時間がかかったので、途中で子どもの集中力が切れてきた。人前で自分の作ったものを発表するということはなかなかできなので、とてもよい経験になったと思う。

|

|

|

|

|

▲page top |

|

|

|

|

|

|

小学生を対象として、コミュニケーションをテーマにワークショップを行いました。

ただクレイアニメーションを作るというだけではなく、グループで話し合い、みんなで一緒に作る楽しさを感じながら、見てくれる人に何を伝えるか、どうしたらうまく伝わるかを考えながら製作するという、なかなか難しいワークショップだったと思います。

まずは、みんなで輪になってアイスブレイク。 |

|

|

少し気持ちがほぐれたところで、3〜4人ずつのグループに分かれました。

1人ずつ、お菓子をイメージしたキャラクターをクレイで作り、それらが登場する15秒のアニメーションをグループごとに作ります。

|

|

どんなお話にするかみんなで考えるのですが、話し合いと言える状態になるには少し時間がかかりました。

お互いが遠慮しあって、沈黙の時間がかなり続いたグループもあります。 |

| 講師の高宮さんの「そろそろ撮影を始めてください」という言葉で、見切り発車したグループも、実際に写真を撮っていくうちに、「ああしよう、こうしよう」といろいろアイデアを出し合うようになり、どんどんにぎやかになっていきました。 |

|

|

|

|

|

|

低学年の子どもが多かったので、時間内に形になるかハラハラしましたが、全てのグループが作品を発表することができました。

よく知らない人と一緒に作業するときのぎこちなさ、写真を何枚も撮ることで、動かないものが生きているように動いたときのワクワク感、見るだけでなく自分たちでアニメが作れたという喜びなど、いろいろ感じてくれたのではないかと思います。

次の機会には、もう少し時間をかけて効果音なども入れたら、きっとレベルアップしたものができるでしょう。

コマ撮りアニメソフト「CLAYTOWN」を使用 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲page top |

|

|

|

外ではいろんな発見がたくさんあったようです。